在繁华喧嚣的上海,法律职业的星河中,有这样一位来自安徽山村的90后女律师。她未有显赫的家世,亦无坦荡的捷径,凭借着几分懵懂中的“幸运”选择,以及此后十年如一日的坚韧、热爱与不懈求索,一步步从青涩学子成长为独当一面的合伙人律师。她是周凤律师,她的故事,并非传奇,却饱含着一个普通青年在时代浪潮中,通过知识改变命运,以专业守护公正的真实力量。她的经历,宛如一株破土而生的竹笋——在无人注目的角落悄然扎根,终以坚韧姿态迎向阳光。

周律师出生于九十年代的安徽省金寨县一个小山村。彼时,家庭的经济条件限制了她的视野,在踏入大学校门之前,她的世界主要由家乡的山水和学校的课堂构成。填报高考志愿时,面对纷繁的专业名称,父母因文化程度所限无法提供参考,这个重大的选择几乎全凭她自己的感觉。“法学”这个专业,对她而言带着几分神秘和未知,连同求学目的地“上海”,都像是在命运棋盘上的一次“蒙注”。如今回首,她常感慨,人生的第一个十字路口,这次看似随意的选择,却为她开启了一扇通往广阔天地的大门,她庆幸自己“蒙对了”专业和城市。

进入大学,系统而丰富的法律知识如画卷般在她面前展开。特别是刑法课堂上老师采用的案例教学法,将抽象的法条与鲜活的社会现实紧密相连,让她如同发现了“新大陆”,对法律产生了浓厚的兴趣。深知求学机会来之不易,她一边利用课余时间勤工俭学,一边如饥似渴地汲取知识。图书馆、教室、宿舍,三点一线的简单生活勾勒出她充实而纯粹的四年大学时光。

最初的规划里,她打算在大三备战司法考试,以期毕业后尽快工作,减轻家庭负担。然而,与兄长的一通电话改变了她的轨迹。兄长从长远发展角度分析,建议她继续深造。经过慎重考虑,她果断放弃了司考,转而备战华东政法大学的刑法学研究生。尽管最终以几分之差与心仪的刘宪权教授师门失之交臂,但努力的人运气总不会太差。恰逢华政马克思主义学院新设“马克思主义基本原理”专业,面对调剂机会,权衡了复读的风险与经济成本后,她选择了接受,开始了三年马克思主义理论的学习。

这段看似与法学渐行渐远的经历,却成为了她法律思维的深层滋养。通过对资本论、法哲学等理论学科的系统学习,她对法律的起源、本质、功能等根本性问题有了更为深刻和辩证的认识。研二那年,内心深处对法学的热爱从未熄灭,同时也为职业发展考虑,她再次挑战司法考试,并一次性通过。最终,她以这样一种独特的方式,与挚爱的法学事业“殊途同归”。这段曲折的求学路,让她坚信,世间学问相通,所有的积淀终将在未来某个时刻绽放光彩。

2016年1月14日,对周律师而言是一个重要的日子。研三下学期积极求职的她,在筛选了二十多家律所后,有幸结识了执业生涯的引路人——周菁律师,并加入其团队,派驻顾问单位工作。这四年半时光,是她从理论走向实践的关键成长期。从最初贴发票、订机票等行政琐事,逐步深入到合同审核、法律咨询,周菁律师为她提供了充足的成长空间和耐心指导。回首往昔,周律师满怀感激地将周菁律师称为“神仙师傅”——没有高高在上的架子,从不轻易批评,在面对客户质疑时总是率先承担责任,护着团队里的年轻人,然后再循循善诱,教导他们如何发现问题、有效沟通、解决问题。

这段经历让她深刻领悟到两点:一是勇于跳出舒适区,人的潜力无限;二是与客户沟通的底气,根植于过硬的专业知识和丰富的实践经验。尽管团队工作稳定,待遇渐长,但内心始终留有对诉讼业务的热爱以及对挑战的渴望。2020年上半年经过深思熟虑后,她向周菁律师提出了辞职。令她感动的是,师傅非但没有丝毫不悦,反而给予理解和支持,并在选择新平台时提供了中肯建议。这份师恩,她至今铭记。

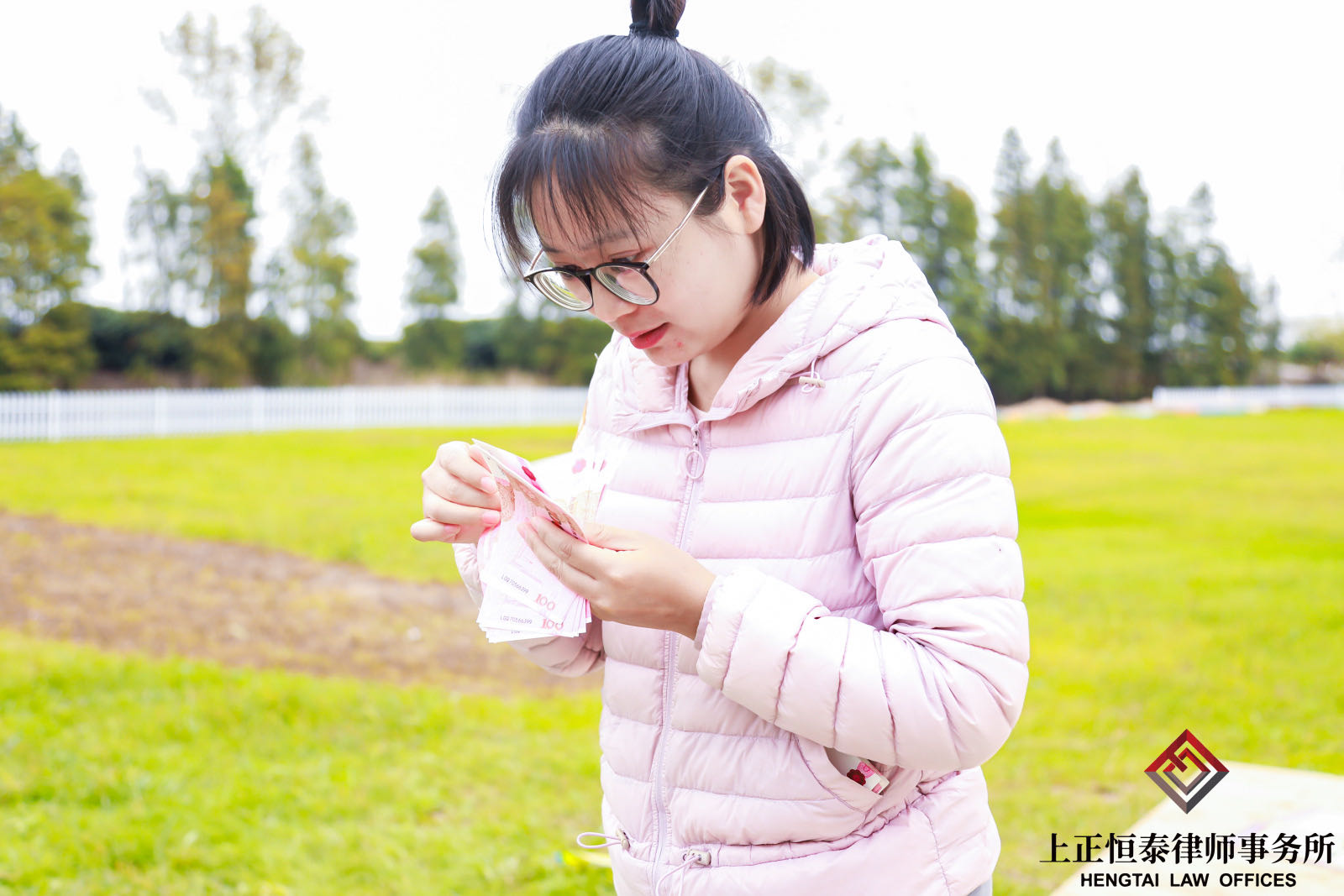

2020年8月,周律师加入上正恒泰律师事务所,成为一名提成律师,一切从零开始。独立执业的开头,注定充满艰辛。没有稳定案源,缺乏独立出庭经验,她必须主动出击。炎炎夏日,她曾背着书包四处散发名片;发现效果不佳后,又转向互联网平台寻找机会。遇到不懂的法律问题,她就像小学生一样虚心请教所里的同事;为了熟悉庭审流程,她将中国庭审公开网上的录像反复观看,一步步记录,并在开庭前找无人处反复演练,生怕在法庭上“出丑”。

执业初期,她并未急于给自己划定狭窄的专业领域,而是甘愿成为一名“万金油”律师。她认为,处理不同类型的案件,面对各式各样的客户咨询,恰恰是快速积累经验、拓宽视野的捷径。她格外珍惜每一次咨询机会,内心总怀着一个念头:“客户能找到我,就是对我的信任。”凭借这种真诚、负责的态度,她慢慢积累起口碑和客户资源,加上律所前辈们慷慨的案源支持,她逐渐度过了独立初期的困境。

独立后代理的一起“保险黑产”犯罪案件,让她对刑事辩护有了更深的理解。在该案中,她担任被控职务侵占罪的徐某的辩护人。她认识到,律师与公诉机关的关系并非简单的对抗,良性的沟通更能有效维护委托人权益。自审查起诉阶段起,她便与承办检察官保持了频繁、坦诚的沟通。对于检察官提出的疑问,她总在第一时间前往看守所与委托人核实,并及时以书面形式反馈,自觉充当起沟通的“桥梁”和“跑腿员”。这种积极、专业的互动,建立了互信基础。最终,不仅为委托人争取到了同批案件中最轻的量刑,在审判阶段,当发现委托人羁押时间可能超过量刑建议刑期时,检察官还主动向法庭说明情况,推动了变更强制措施的进程,实现了“实报实销”的理想效果。案件结果赢得了委托人及家属的高度认可,也让她深刻体会到,专业、尽责加上有效沟通,是实现当事人合法权益最大化的重要途径。

另一起试剂盒买卖合同纠纷案,则充分展现了她在民事案件中的专业敏锐和庭审对抗能力。她代理的买方购买了卖方提供的原厂试剂盒,质量标准约定为“原厂生产的正规、合格产品”。卖方交付了带有原厂OD数据检测报告的产品,但买方经多次测试均无法“重现”原厂数据标准,遂起纠纷。卖方起诉索要货款,买方反诉要求退款并支付违约金。一审历经五次开庭,法院以产品确系原厂生产为由,支持了卖方诉请,驳回了买方反诉,买方面临完败。

二审压力巨大。周律师精准把握案件核心:双方是买卖关系而非代理关系,卖方义务不仅是交付原厂产品,更应保证产品符合原厂标准。二审庭审中,当对方专家证人无意中提到“OD数值与原厂不一致是一件很严肃的事情”时,她敏锐地捕捉到这一关键信息,并立即以此为重点,向法庭展开了层层递进、逻辑严谨的有力论证,强调这正是产品质量存在根本问题的体现。最终,二审法院采纳了她的意见,对一审进行了改判,为客户挽回了损失。此案让她坚信,庭审中细节决定成败,时刻保持高度专注和敏锐洞察,方能抓住转瞬即逝的胜机。

最初选择加入上正恒泰律师事务所,周律师更多是考虑了地理位置和提成比例等现实因素。然而,随着时间推移,她对平台的认同感和归属感与日俱增。她发现,这里不仅是一个工作场所,更是一个充满温情的大家庭。律所内部氛围融洽,同事们心往一处想,劲往一处使,具有很强的凝聚力。更让她倍感温暖的是,所内的前辈律师们对青年律师的成长倾注了极大的热情。他们不仅在案源上给予无私支持,当青年律师在专业上遇到疑难时,前辈们总是乐于结合自身丰富的实践经验,提供具体而微的指导。

周律师动情地表示,她今日能取得一些成绩,离不开夏阳律师、黄学锋律师、邓瑛律师、彭梅芊律师等诸多前辈的扶持与提携。在这个倡导共享、互助的平台上,她感受到了超越个体奋斗的集体力量,这让她在执业道路上走得更加踏实、坚定。

回顾自己的执业历程,周律师认为,对律师职业始终保持一份纯粹的热爱至关重要。她天性不喜欢一成不变,而律师职业,尤其是独立执业后每天面对的未知挑战,恰恰满足了她探索未知的渴望。因此,她总是充满干劲,每天早早来到律所,时刻准备投入工作。

她深知律师是服务行业,客户能够真切感受到律师是否用心。她极富耐心,乐于倾听,将客户遇到的每个问题都视为一个值得深入探究的“故事”,而帮助客户解决问题、获得认可的过程,则让她体验到个人价值实现的巨大满足感。面对一时无法解答的复杂咨询,她也会坦诚告知客户需要研究,并立即投入检索和学习,将客户的问题作为深化专业知识的契机。她认为,带着实际问题去学习,效果远胜于空洞的理论背诵。

近年来,尤其是当前,律师行业面临经济大环境波动和法律咨询服务公司介入等多重挑战。周律师对此有清醒的认识,但始终保持乐观和定力。她认为经济发展有其周期,如同波浪起伏,律师个人无需杞人忧天。在市场行情不佳、客户付费能力下降时,她主张律师应适当调整收费预期,但绝不能因此降低对案件的研究投入和服务质量。“踏踏实实做好每一个案件”,是她一贯坚持的准则。她相信,纠纷的数量和质量依然存在,关键在于提升自身捕捉机会和解决问题的能力。只要不断提升专业素养和沟通技巧,精心办好手头的每一个案件,用心维护好每一位客户,必然能够积累口碑,穿越周期,静待花开。

从金寨山村到上海,从懵懂学子到合伙人律师,周律师的成长轨迹,是一条不断学习、不断突破、不断回归初心的道路。她感恩于求学路上的每一次阴差阳错,珍惜执业生涯中的每一位良师益友,专注于经手的每一个案件细节。她没有惊天动地的壮举,却以坚韧、专业、真诚和热爱,在平凡的岗位上书写着不平凡的法治故事。她的步履不停,她的追光之路,仍在继续,正如她对青年法律人的寄语:保持热爱,脚踏实地,时间终将回报每一份努力与坚守。